Samedi 2 novembre au soir, Gaël Faye est venu au Théâtre Montansier à Versailles, ville où il a grandi, pour une rencontre avec ses lecteurs autour de son dernier ouvrage, « Jacaranda », publié chez Grasset. Une soirée au cours de laquelle l’artiste franco-rwandais de 42 ans s’est livré sans fard et s’est laissé submerger par l’émotion.

Retrouvailles avec sa professeure de français

Sa professeure de français est présente dans la salle de théâtre bondée. Il n’est plus le jeune garçon effacé, déjà amateur d’écriture, qu’elle a connu. Pourtant, il semble bien timide du haut de ses 1,93 m lorsqu’il échange quelques mots avec elle depuis la scène. Il salue celle qui a su lui donner confiance et l’a guidé sur cette voie alors qu’il était élève de 3ᵉ au Collège Raymond-Poincaré. Modeste, l’enseignante reconnaît un talent déjà bien présent à l’époque, elle qui porte fièrement sous le bras les fiches de lecture du jeune auteur, notées 17/20.

Échanges autour de « Jacaranda »

Avec une timidité maîtrisée, Gaël Faye se prête à l’exercice de l’échange autour de son roman. Une discussion menée par la librairie La Suite, à l’origine de sa venue ce soir (Voir plus bas). On y apprend la genèse de « Jacaranda », les parallèles entre son histoire personnelle et celles de ses personnages, mais aussi comment se déroule sa vie aujourd’hui au Rwanda avec ses deux petites filles.

Des moments d’émotion partagés

Malgré la gravité du sujet, le ton reste léger. Il n’est pas nécessaire d’en dire plus pour mesurer l’ampleur du massacre de 1994 et ses répercussions dans la société rwandaise actuelle. Mais les larmes ne sont jamais loin lorsque deux élèves du Lycée Professionnel Saint Vincent de Paul à Versailles montent sur scène. Accompagnés de leurs professeurs, ils viennent lire des textes travaillés spécialement pour l’occasion avec leurs camarades.

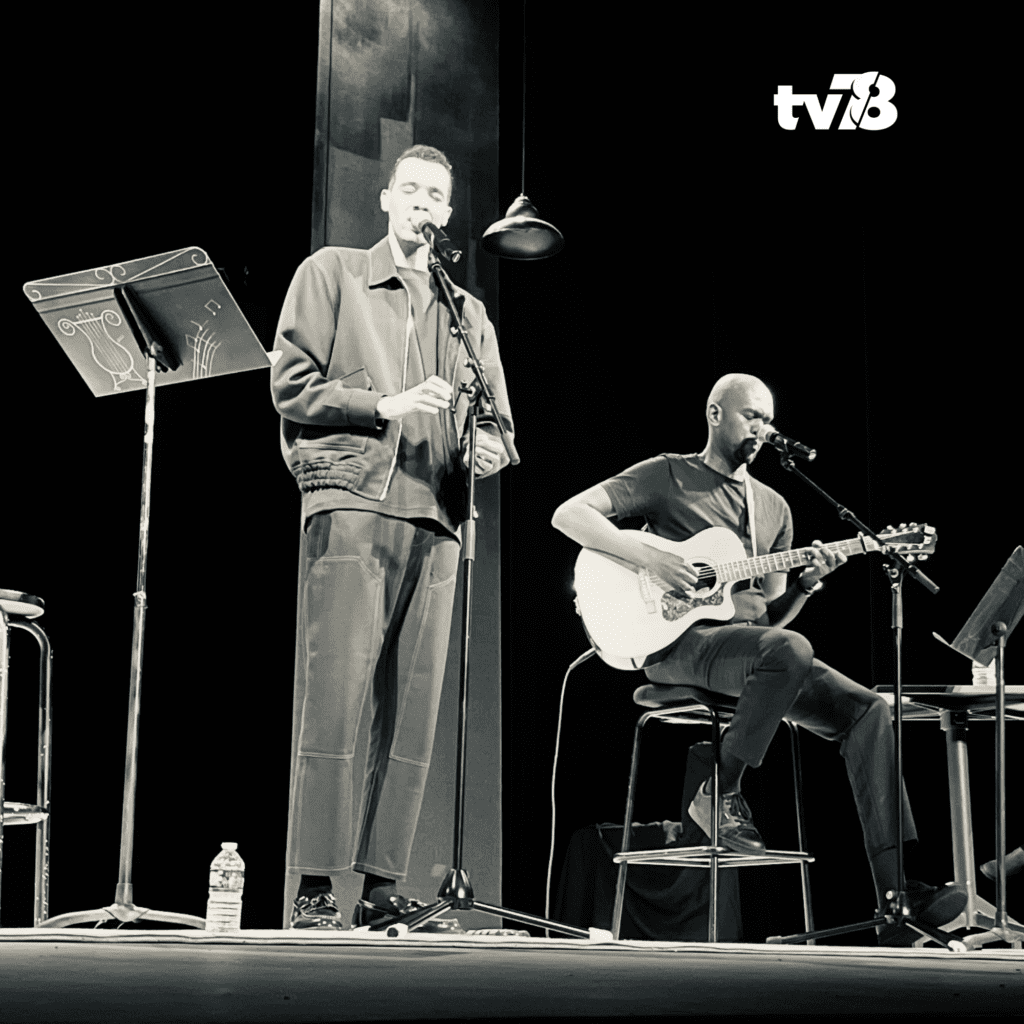

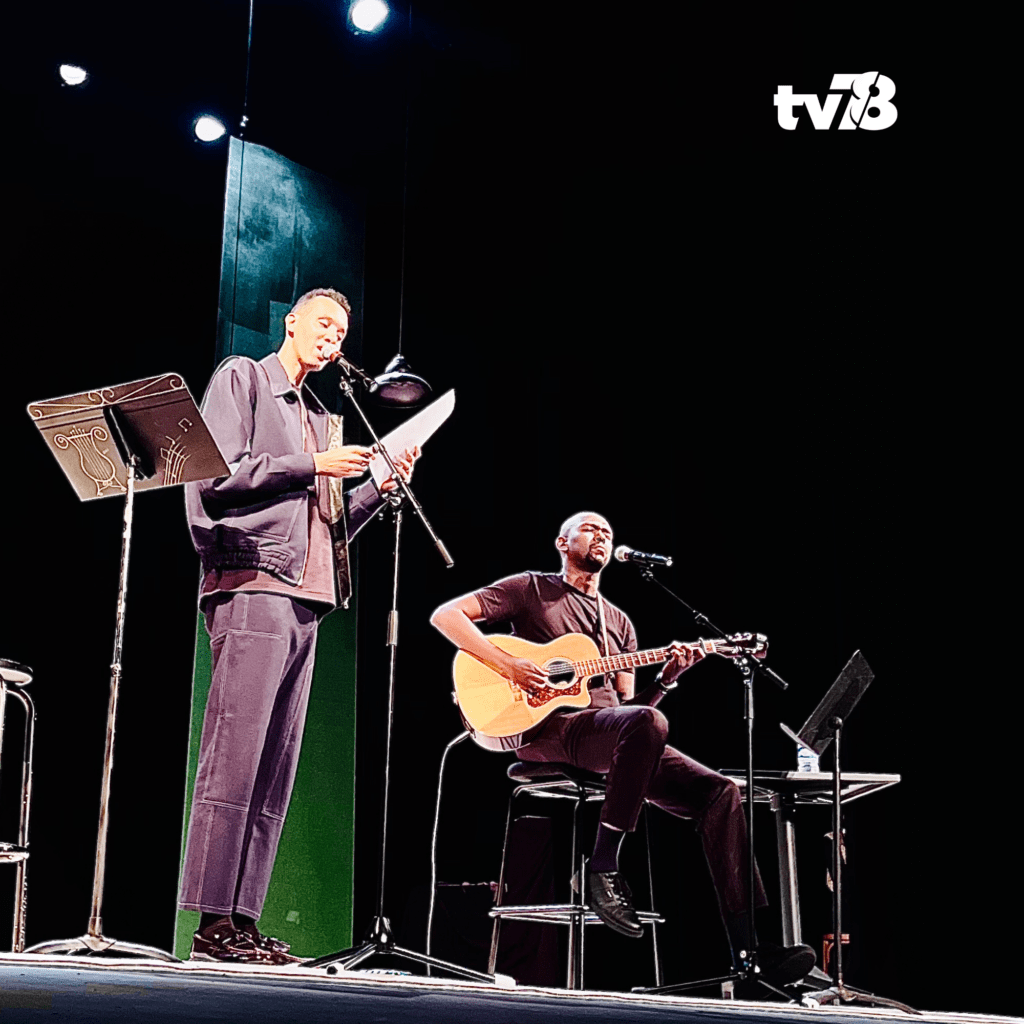

Après avoir remercié les élèves et offert une lecture musicale adaptée de « Jacaranda », accompagnée par la voix douce et la musique légère de son ami musicien venu du Rwanda, Samuel Kamanzi, Gaël Faye aperçoit dans la salle sa mère, sa sœur… Le temps d’essuyer quelques larmes, le Théâtre Montansier devient alors le cadre d’un concert improvisé. Un public de tous âges, de tous horizons, se met à chalouper, les élèves remontent sur scène. Un moment hors du temps qui se poursuit par une longue séance de dédicaces jusqu’à une heure du matin, alors que dans moins de 48 heures, Gaël Faye pourrait remporter le prix Goncourt et le prix Renaudot1 … Lui qui a déjà décroché le Goncourt des Lycéens en 2016 pour son premier ouvrage « Petit Pays ».

Une carrière musicale en parallèle

Si aujourd’hui il est venu en tant qu’auteur, Gaël Faye prépare déjà une prochaine tournée musicale pour fin 2025. Musicien, rappeur, slameur, il a découvert cette autre forme d’expression artistique lors d’un atelier rap à Voisins-le-Bretonneux, avant de remporter un tremplin avec son premier groupe au Scarabée de La Verrière.

Depuis, il a enrichi la scène musicale française avec plusieurs albums mêlant hip-hop, jazz et musiques du monde, où il aborde des thèmes tels que l’exil, l’identité et la nostalgie de son pays natal. Sa collaboration avec Grand Corps Malade et Ben Mazué sur le projet « Éphémère » en 2022 a été particulièrement remarquée, fusionnant slam, rap et chanson française pour explorer la fragilité de la vie et l’importance des liens humains.

- Le prix Goncourt et le prix Renaudot seront décernés le 4 novembre au restaurant Drouant à Paris. Gaël Faye figure parmi les finalistes aux côtés de Kamel Daoud, Élisabeth Barillé, Antoine Choplin et Olivier Norek pour le prix Renaudot, et également pour le prix Goncourt avec Kamel Daoud, Sandrine Collette et Hélène Gaudy. ↩︎

Propos recueillis lors de la lecture-rencontre organisée à Versailles le 2 novembre.

Gaël Faye : transmettre l’histoire du Rwanda à travers « Jacaranda »

« À l’origine j’avais prévu d’écrire un roman sur Freddie Mercury »

« Émotionnellement, chaque fois que je me plongeais dans ces sujets, cela me prenait beaucoup d’énergie. J’avais envie d’explorer des thèmes plus légers, j’ai même essayé d’écrire un roman sur Freddie Mercury, ce qui n’a rien à voir. Mais le personnage de Tante Eusébie, présent dans Petit Pays et désormais au cœur de Jacaranda, me hantait. J’avais l’impression de l’avoir utilisée sans lui donner toute sa place.

En écrivant des scènes pour prendre de ses nouvelles, son univers a grandi. Vivant au Rwanda, ce que je voyais dans la société enrichissait l’histoire. Peu à peu, Eusébie a pris plus de place que Freddie, et j’ai ressenti l’urgence de raconter cette histoire. »

« Nous commémorons les 30 ans du génocide des Tutsis au Rwanda. »

« L’urgence venait du fait que cette année, nous commémorons les 30 ans du génocide des Tutsis au Rwanda. Je me suis rendu compte que j’étais un vieillard dans la société rwandaise, car 70 % des Rwandais sont nés après 1994. En côtoyant de jeunes artistes, je me suis aperçu que nous n’avions pas la même relation au pays ni à l’histoire.

Ma génération, trop jeune pour participer aux événements ou à la reconstruction, a le souvenir d’avant, pendant et après. Nous sommes une génération trait d’union, avec le luxe du temps pour raconter. Je me suis senti une responsabilité, même si je n’aime pas ce terme, de créer ce roman que seul moi pouvais écrire. »

« C’était très difficile pour moi d’écrire Jacaranda. »

« Cela pose la question de la légitimité : qui suis-je pour raconter cette histoire ? Je crois qu’on ne peut pas faire de littérature avec un génocide, car la littérature demande une approche esthétique, et je ne vois pas comment esthétiser cet événement.

Si l’on veut comprendre ou ressentir ce qu’est un génocide, lisons les récits des survivants. Ce que je pouvais faire, c’est raconter la déflagration après, dans les vies. Comme dans Petit Pays, qui montrait comment la violence peut s’immiscer dans un bonheur. Avec Jacaranda, je voulais montrer comment nous avons réussi, après un tel événement, à refaire société, à aimer, à rire, à pleurer, à être amis, à nous parler. Ces questions rendaient l’écriture compliquée. »

« J’imaginais une conversation entre ces deux générations. »

« J’avais en tête cinq générations, ayant eu la chance de connaître mon arrière-grand-mère, Rosalie, comme dans le roman. Elle avait des souvenirs d’un Rwanda précolonial, et mes filles vivent aujourd’hui dans un Rwanda post-génocide où elles n’ont plus à se définir en tant que Hutu ou Tutsi.

J’imaginais une conversation entre ces deux générations, et comment les générations intermédiaires—ma grand-mère, ma mère, la mienne—avons vécu avec cette grille de lecture ethnique et raciale de la société. Parfois, il faut faire un peu de pédagogie pour ne pas passer à côté de certaines choses. »

« Avant l’arrivée des colons, Hutu et Tutsi représentaient des catégories socioprofessionnelles. »

« Hutu et Tutsi sont souvent présentés comme des ethnies, mais ce sont des fabrications coloniales. Avant l’arrivée des colons belges au Rwanda, ils représentaient des catégories socioprofessionnelles non figées ; on pouvait passer de l’une à l’autre. Avec la colonisation et les idées du racisme scientifique du XIXᵉ siècle, on a commencé à mesurer les nez, les crânes, à hiérarchiser les races.

Entre l’arrivée des Européens en 1894 et cent ans plus tard, une idéologie raciste s’est propagée, faisant du Tutsi le bouc émissaire. Au printemps 1994, un génocide a été commis. »

« Les silences dans les familles, c’est un invariant. »

« Les silences dans les familles sont peut-être un invariant de toutes les communautés ayant subi des violences extrêmes. Nous n’arrivons pas à trouver les mots pour dire ce que nous avons vécu. Au Rwanda, il y a aussi une culture de la réserve, de la pudeur, une façon d’être stoïque.

On répète aux jeunes, surtout aux garçons : « Il faut que tes larmes coulent à l’intérieur de ton ventre. » En superposant tout cela, on aboutit à des familles où il est très difficile de communiquer et de se parler. »

« Milan, c’est peut-être celui que j’aurais pu être. »

« Milan, au début du roman, est un petit Français qui n’a pas conscience de ses autres origines. Face aux images du génocide à la télévision, il ressent un trouble. Il sait que c’est le pays de sa mère, mais le silence demeure.

Il va cheminer en même temps que le lecteur, découvrant l’histoire. Milan, c’est peut-être celui que j’aurais pu être si j’avais grandi en France. Il est toujours l’autre, lié au fait qu’il est métis. On n’appartient jamais totalement ; on nous fait comprendre qu’on est d’ici, mais surtout d’ailleurs. Cela peut être douloureux, mais aujourd’hui je trouve que cela permet d’être un trait d’union entre des cultures qui ne se comprennent pas toujours. »

« Les personnages ont vraiment de multiples facettes. »

« Les personnages ont de multiples facettes ; ils ont leur pardon, leurs démons. Avec Rosalie, Eusébie et Stella, on voit comment les traumatismes se répercutent sur les générations. Stella, personnage solaire, dit à Milan : « Ce pays, peu importe ce que l’on te dira, c’est ton pays. » Cette phrase est importante pour lui, qui doit apprendre à écouter et comprendre les silences sans juger.

Elle lui dit aussi : « Une mère connaît son enfant, mais est-ce qu’un fils connaît sa mère ? » La transmission dans une culture pudique et silencieuse est difficile, par crainte de transmettre les traumatismes. »

« On est chez soi là où on est accueilli. »

« J’aime la phrase : « On est chez soi là où on est accueilli. » Eusébie a conscience du destin du peuple rwandais, fait d’exil et de ruptures. Après le génocide, la région a continué à subir des violences, les histoires d’exil ont persisté.

Les Rwandais ont développé une réflexion qui m’a bouleversé : accueillir les gens même quand ils n’étaient pas nés au Rwanda, les accueillir avec leur langue. Le kinyarwanda est la langue nationale, mais le français, l’anglais, le swahili sont aussi devenus des langues nationales. Il y a une intégration régionale. »

« Nos histoires, elles intéressent qui ? »

« J’en ai pris conscience après avoir écrit Petit Pays. En l’écrivant, je n’avais pas l’intention de faire œuvre de pédagogie ; j’avais besoin de l’écrire. Certains proches me disaient : « Ça ne parlera à personne, tu parles de nos histoires. Qui va s’intéresser à ça à part les Rwandais, les Burundais ? » J’avais intériorisé cela, pensant que nos histoires n’intéressaient personne.

C’est la magie de la littérature, d’abolir la distance, de créer des personnages qui incarnent des situations, où le génocidedes Tutsis au Rwanda n’est plus une statistique, mais des drames personnels à hauteur d’êtres humains. Pour toucher l’universel, n’hésitons pas à parler directement de notre petit potager. »

« J’ai écrit avec le souci d’aller chercher la lumière. »

« Écrire sur un génocide peut sembler très plombant. Cela me pesait, car il faut métaboliser le vécu de tous les personnages, et je vis au Rwanda, donc tout cela se mêle à la vie quotidienne. Parfois, je peux perdre espoir.

J’ai écrit avec le souci d’aller chercher la lumière où qu’elle se trouvait. Heureusement, il y a au Rwanda des gens qui donnent cette vitalité, cette énergie de vie. C’était ma boussole, mon phare, pour ne pas me noyer moi-même, pour ne pas sombrer avec mon histoire. L’écriture me sert à ça ; c’est mon épée de lumière. »

Mise à jour : 4 novembre 2024 13h00.